“李立劭” 共找到 “7” 个相关影视

我那遥远的呼唤

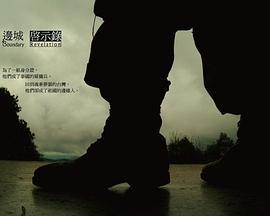

二戰日本發動大東亞戰爭佔領緬甸,切斷了中國唯一的後援滇緬公路,美軍只能由駝峰路線飛越喜馬拉雅山到中國運補,因此盟軍發起遠征軍兩次入緬與日征戰,邊打邊建中印公路,打通了此生命線讓戰局得以逆轉,無數青年也在此異鄉喪命。

而今70多年後,這段歷史早已被遺忘,歷經緬國共內戰及緬甸排華,戰場上的英靈與後裔無所適從,戰勝的中華民國駐印遠征軍與戰敗的日軍的墳墓,遭受了不同的命運對待,歷史記憶被棄置於異邦,英雄戰士任由政治利用擺弄。

我們由印度開始沿著中印公路走訪緬甸,透過駐印遠征軍及中日雙方遺屬和台灣兵,以緬北為坐標,重返戰地及墓碑,遊走印緬日台,省思戰爭的意義,觀察歷史話語權如何流變及荒謬的殘存,最終探究戰爭的遺緒如何牽動三方的敏感神經線。

风景画

全台灣2300萬人,卻擁有1萬家超商及7500家房屋仲介商,加上每天不絕於耳的營建施工與拆房聲響,,亂成一氣地形成了我們生活所在的風景線。而你我幸福家庭的美麗未來,卻又建築在這畫面上,即便一棟棟高聳的建物,在畫家們的油彩下,總被視而不見,但那間房子,卻是我們一輩子辛勤工作未必可得的;穿引線的房仲員, 宛如街頭藝人,帶給市井小民希望之歌,他們在全台灣的炒房大合唱中,使出渾身解數,滿足彼此的慾望。

然而,不景氣下,這場全民大戲日漸趨緩,舞台後的房仲,將如何為生存而戰?

鏡頭瞄準新店一對女畫家及其房仲業的丈夫, 一位努力賣房,一位努力繪畫現實的壓迫感與畫筆中昇華的線條,成了導演眼中的奇特。

独舞者的乐章

『身體舞蹈是最當下的社會性』,這看似簡單的道理,林絲緞卻走了80年。

1950年代,戰後台灣籠罩在白色肅殺氛圍及貧窮之中,她從工廠女工踏入了畫室殿堂,自此展開她一生藝術之路,從16歲開始成為台灣當時唯一的人體模特兒,初識藝術的美好,卻得面對社會異樣的眼光,終於以藝術之名並以女性模特兒的姿態,向社會大眾正名,1961.1965年的人體畫展及攝影展,驚動了當時沈默的台灣社會,成為藝術史上重要的藝術事件。

她力抗物化女性的模特兒觀點,將身體轉為主動的舞蹈表現,並與楊英風與戴洪軒等藝術家合作,在1975年發表了台灣第一場現代獨舞,卻剛好撞期於蔣介石逝世的國喪期,這場跨界藝術因而被忽略於台灣舞蹈史冊中。

隨著自身步入中年,她開始思考藝術創作的意義,1980年代初期她主張婦女生活與舞蹈運動,將菁英的舞蹈創作下放到平民生活之中,也意外掀起社會的風潮,雖悖於主流舞蹈...

那山人这山事

二次大戰結束後的緬甸,有一群流亡在邊境的中華民國部隊,於韓戰時牽制著中國大陸的雲南一角,而在堅持了12年的”反共大業”後,在國際壓力下,有一部分部隊撤返台灣,而沒有跟隨撤台的官兵,只得留在泰北自立更生,靠著馬幫及墾荒農作活下去,最後竟成了泰國的僱傭兵,只為了一紙身分證,在泰寮的邊境帕黨高山上生存著。

而在1961年撤台的游擊隊,被分發到南投的山區,從一片不毛之地開始墾荒,50年後,泰北帕黨與南投清境山區, 呈現出兩種不同的人文樣貌, 同一批命運共同體,確擁有各自的國族觀,而他們的下一代,也面臨著充滿矛盾的認同。

本片為作者“滇緬游擊隊三部曲”的第三部曲,藉由泰北帕黨與南投清境,這兩座山上的游擊隊後裔的生命史,他們如何在墾荒的發展中,一步步重新建立每個人心中的國族意識,並藉由雙方堅韌的生命力,呈現出彼此對土地的認同感轉化,歷史觀點藉由兩地間的相互擺盪,...